’60 年代、日本にミニが輸入されるとすぐにモータースポーツでの活躍も始まった。何人もの選手がミニに乗りその速さを見せたが、菅原義正さんはその代表的なプロドライバーのひとりだ。素晴らしい戦績はもちろんだが、じゃじゃ馬のレーシングミニと格闘しながら開発に取り組んで進化させた功績は大きい。その当時の3 年間を振り返っていただいた。この実績がやがて日野レンジャーによるダカールラリーで連続出場34 回のギネス記録につながるのだ。

Text=飯塚昭三 Photo=竹野由志雄(人物・模型写真のみ) [協力]日本レーシングマネジメント http://www.j-r-m.co.jp/

はじめに

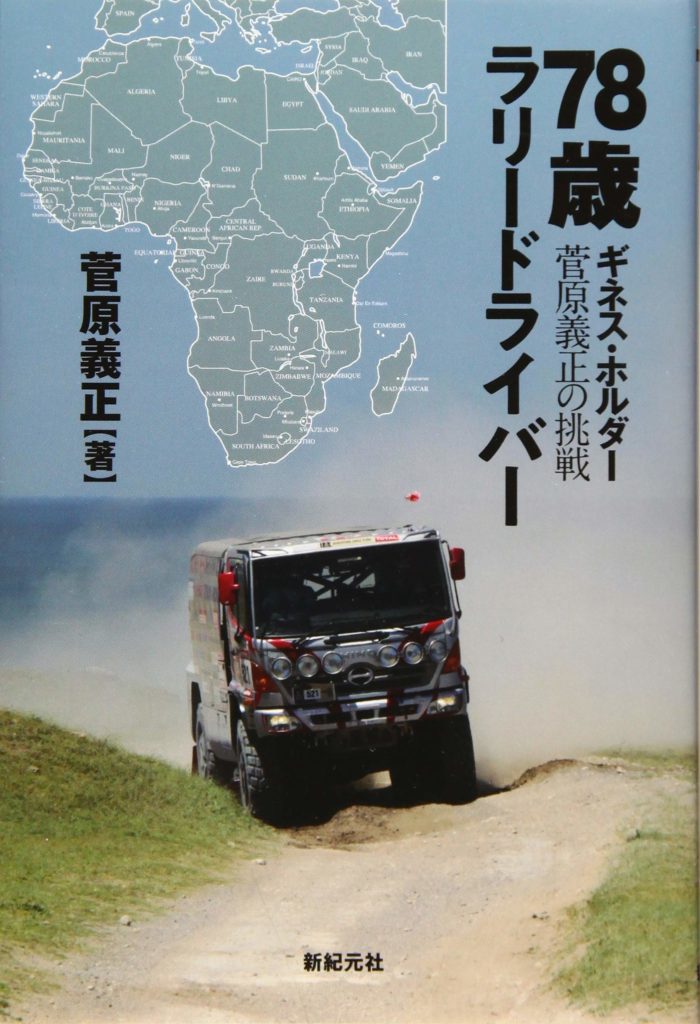

ミニが日本に輸入されるようになると、当然ながらイギリス本国同様、レースでの活躍が始まる。まだ日本車のレベルも、チューニング技術のレベルも高くない1960年代半ばにあって、ミニの素性の良さは異彩を放っていた。各サーキット、といっても当時は鈴鹿サーキット、船橋サーキット、富士スピードウェイといったところだが、国産車に混じってミニの大活躍が見られるようになる。その活躍の一翼を担ったのが、後にパリ~ダカールラリーのドライバーで活躍することになる菅原義正さんである。日野レンジャーを駆る彼のパリダカ連続完走20回、連続出場34回の記録は、ギネスの世界記録として認定されている。その菅原さんのミニでのレース活動がどのようなものであったか、マシン、ドライビング、そしてミニ同士の争い、日本車との戦いを振り返ってみよう。

子供の頃から動くモノに興味を持つ

菅原義正さんの少年時代は北海道で、そこそこ余裕のある家庭で育った。元々、特高すなわち特別高等警察官だった父は終戦で公職追放になってしまい、石鹸の製造販売を始める。魚油を買ってきて苛性ソーダと混ぜて鍋で石鹸を作って行商して売るところから始めたが、それが成功する。その父も乗り物が好きで、義正さんが9歳の頃に大阪の見本市でエンジン付きの自転車を見つけて購入。自転車のフレームパイプが太く、エンジンも後部でなく中央に配置されてベルトで後輪を回すもので、ホンダの補助エンジンキットの「カブ」よりしっかりした、実用性の高いものだったという。そうした環境もあって、彼は幼少のころから動く走るものに興味を持っていた。

やがて、函館の北西の八雲町からさらに北の小樽に移って、工場で石鹸の本格的な生産をするようになる。小樽は坂が多く、父はスクーターの「ラビット」を買って仕事に活かしていたが、休日にはこれの「遠乗り会」といって、いまでいうツーリング会があり、義正少年は父の後ろに乗せてもらって走りを楽しんでいた。高校生になるとすぐに運転免許を取り、スクーターを乗りまわすことに留まらず4輪にも乗り、学校に乗り付けたこともあったという。当時はまだまだクルマが少ない時代で、学校もまったくうるさくなかった。

大学に入るため上京。入学したのは拓殖大学だったが、すぐに自動車部の勧誘があり、迷わず入部する。部活動はわざと狭くしたコースで、前進や後退車庫入れなどの運転技術を競うフィギュアという競技や学生ラリーもやった。ラリーといっても現在のようなスピードを競うものではなく「リライアビリティラン」といって与えられた指示速度で走り、不意に現れるチェックポイントに正確な時刻で入る競技。早すぎても遅すぎても秒単位で減点される。1分間に何m走るかを計算して時計と距離計を見ながら進む。お金持ちの慶応などは手回し式のパイロットの計算機を積んでいたが、拓大チームは振動でご破算にならないようソロバンを水に濡らして動きを渋くして使ったという。また、学生自動車連盟の整備大会もあった。そもそも部車がボロばっかりだったので、その修理や整備もよくやった。中古自動車部品街で有名な墨田区の竪川(たてかわ・現立川)に行って中古パーツを調達。クルマいじりも身についていった。

モータースポーツの世界へ

大学は政経学部経済学科で、卒業してからはなんと金融の仕事をしたという。知り合いから借りたお金をもっと高い利率で貸し、その利ざやをいただくわけだが、1年ほどでそこそこお金も貯まり、ホンダS600を手に入れる。当時はホンダの4輪ディーラーなどなく、S600はバイク屋さんで扱っていた。しかし売れ行きがよかった東京には在庫がなく、北海道の父に頼んで手配してもらった。オープンのS600は北海道ではあまり売れずに販売割り当て分が残っていたからだ。北海道に帰省し、そのS600に乗って東京に帰ってくる。

最初に出場したモータースポーツは「モーターファン・コンバインドラリー」だった。まずは正式オープン1週間前の船橋サーキットでのレース。そこから福島県の安達太良山に向かうラリー。そこで一泊してスキー場の敷地内のダートコースでヒルクライム。3種目をやるので「コンバインド」というわけだ。菅原さんはラリーでの好成績を狙っていたがこれが全然ダメで、サーキットトライアルの成績が結構よかった。そこから本格的にレースをやろうということになる。

ミニとの出会い…最初は「じゃじゃ馬」だった

レースにはいろいろなカテゴリがあるが、費用の点からツーリングワン(T-1)をターゲットにする。S600は2座席だが、700cc以下はツーリングカーに見なすとされていた。エンジンを有名な「ヨシムラ」に頼むなどしたこともあり、そこそこいいところまでいくが、やはり小排気量でパワー的に物足りなさを感じるようになる。そこで1300cc未満のT-1でいちばん速いクルマを模索する。

そのとき、クラブとしてはZFCC(ゼロファイターズカークラブ)に所属していた。ストックカーレースほかいろいろなカテゴリーで活躍していた伊能祥光さんが会長で、菅原さんは副会長を務めていた。そのうちに伊能さんがミニクーパーを購入し、それでレースを始める。ところが、船橋の第1コーナで転倒。コロンと転がっただけでダメージはひどくなかったが、伊能さんはもう嫌だという。ならば、ということで菅原さんがそのミニクーパーを買い取ったところから、ミニとの付き合いが始まった。

しかし、実際に乗ってみたらこれがとんでもないじゃじゃ馬であることを知らされる。踏み込めばアウトに出て行ってしまうし、戻せば強烈にタックインするし、「これは乗りこなせない、(ミニでのレースは)やめようか」とも思ったという。「お前みたいな下手なドライバーは乗ってはいけないよ」とミニにいわれているようでもあった。しかし、逆にドライバーが素直になればクルマが運転を教えてくれる。これはドライビングの練習になると思い、ミニでのレース活動に本格的に取り組むことを決断する。

シリーズタイトルを狙ってシリーズ戦を追いかけるが、耐久レースや日本グランプリにも挑戦。ミニでの初レースは’67年の船橋サーキットだったが、まったく振るわず13位。同年8月の富士ではカローラ1100の後塵を拝してクラス3位(総合6位)。しかし同年12月に行なわれた富士12時間レースでは、元のオーナー伊能選手と組んでクラス優勝。なんと総合でも3位という大金星を得ている。

インポーター「黒崎内燃機」と組みワークス体制へ

伊能さんは黒崎内燃機工業(以下黒崎内燃機)からミニを購入したので、菅原さんもそこでパーツを購入して取り付けを行なっていた。当時は車輌価格も高かったがパーツ代も高く、プライベートでやるのは大変だった。クラウンが100万円くらいなのに対しミニは140万円くらいだったが、黒崎内燃機から買うパーツと整備代でミニが2台買えるくらいの請求書がきたという。

そこで、あるとき黒崎内燃機の社長を訪ね、レース活動について相談を持ちかける。その内容は「エントリー費はわたしが払います。そして、わたしのミニは差し上げますからメンテナンス、チューニングなどはすべてそちらでやっていただけないか。整備士も力が付きます。お互いに組みませんか」という提案だ。ビルも立派で部屋も綺麗だったが、創業時から使っているボロボロの机を前に、叩き上げの社長は「よし、やってやる」となった。

黒崎内燃機は、当初はレースに関するノウハウをまったく持っていない普通の販売会社だった。そこで、菅原さんとメカニックは一緒になって取り組みチューニングの知識を積み上げていく。実はこのとき部品部にレース好きの若い人がいて、イギリスのいろいろなチューニングパーツを熱心に調べて取り寄せてくれた。彼の名は蓮池和元さん。その後に渡英してレーシングコンストラクターのGRDに入社、メカニックとして経験を積み、マクラーレンのロン・デニスに招かれてヨーロッパF2を転戦するほか、F1メカニックとしても有名な日本人となる。

菅原さんのミニクーパーのチューニングは、普段は立ち入り禁止の黒崎内燃機ビル地下3階で行なわれた。工場長や蓮池さんもよく協力してくれ、真剣に取り組んだおかげで、マシンのレベルもメカニックのレベルも上がっていった。歴史の長いキャピタル(※後述)には優秀なメカニックがいたが、黒崎内燃機はまったくレース経験がないところから始まったがグングン力を付けていった。

早崎、山下に追いつけ追い越せ!

当時のミニはオースチンミニとモーリスミニがあり、販売系列も別だった。オースチンが東京日産を背景にした「キャピタル企業(後にキャピタル)」、モーリスが黒崎内燃機だった。日本のミニのレース史には何人もの有名な選手の名前が挙がるが、やはり早崎治さんと山下勇三さんは筆頭格といえる。早崎さんは有名なカメラマン、山下さんも有名なグラフィックデザイナー・イラストレーターで、いずれもオースチンのキャピタルから支援を受けて早くから活躍していた。

これに対し菅原さんは、モーリスの黒崎内燃機とともにこのふたりに挑む形になっていた。当初は追いかける立場だったが、キャピタルの2車が菅原さんを追いかけるようなシーンが見られるようになると、モーリスが売れるようになり黒崎内燃機としても大きなメリットを得た。レースでの活躍がすぐに販売に結びつく時代ならではのことだ。日本グランプリレースは一発勝負の大イベントだ。’69年の日本グランプリでは5速ミッションを密かに取り寄せて搭載。周囲には内緒にしたまま練習したが、富士のような高速コースでは5速は有効だった。決勝で見事にクラス優勝を果たしている。

メタル交換のエピソード

鈴鹿でのレースのとき、練習でクランクシャフトが焼き付いてしまった。たまたま定宿にしていた津の街にメタル屋さんがあって、夕方そこに行ったら親父さんは既に仕事を終えて一杯飲み始めているところだった。持ってきた見本のメタルを見せても「ウチにはミニクーパーのメタルなんかないヨ」と断られる。なんとかならないかと交渉していると、そこに高校生の女のコがいて「お父さん、かわいそうだから見てあげたら」といってくれた。「しょうがねえな」といいながら見てくれたが、さすがプロで「これなら合うのがある」と出してきたのが、日野ブリスカというトラックのエンジンメタルだった。ブリスカはハイラックスの前身のトラックで、後にトヨタに買い取られるが、菅原さんと後年深い関係になる日野製であった。そのエンジンのメタルを少し加工したらミニクーパーに使えたわけである。

すぐに持ち帰ってメタルを組み付けてエンジンを載せるが、当時は慣らしを1000㎞ほどやらねばならない。そこで、鈴鹿から奈良に延びるいい道(名阪国道)ができていたので、そこを行ったり来たりして1000㎞を走り、鈴鹿300㎞の決勝レースに臨んだ。メタルが交換できなければ、輝かしいクラス優勝、総合3位もなかったのだった。

スノコオイルとの出会い

当初、困ったのはオイルだった。エンジン、ミッション、デフを同じエンジンオイルで潤滑するミニは、オイルにとって非常に厳しい。ミッションなどからも鉄粉が巡るので、アメリカ製の大きなフィルターを付けてみたこともあった。これはフィルターとしての機能とオイル容量を増やす意味もあった。もちろんオイルクーラーを付けたりもしたが、焼き付きやメタル破損が起きやすかった。当時のレーシングオイルというとカストロールとBPとあとひとつくらいしかなく、どれも満足いかなかった。そして最終的には「スノコ」に行き着いた。

きっかけはアメリカのペンスキーチームのマシンに「SUNOCO」と大きく書いてあるのを見て、興味を持ったこと。日本ではスノコのレーシングオイルは売っていなかったが、日本サン石油というところが、スノコから仕入れたオイルを「サンパックオイル」としてキグナスのガソリンスタンドで売っていた。そこで日本サン石油に行き、「アメリカで活躍しているスノコのレーシングオイルを使いたい」と話をすると、それなら一度レースを見てきたらということで、セブリングのレースを見に行くことに。

行ってみるとピット脇の消防車の待機場所の上にスノコの広いホスピタリーブースがあり、そこでレースを観戦させてもらった。レースもペンスキーチームが優勝し、ロジャー・ペンスキー本人にも会うなど、有意義な渡米となった。帰ってくると日本サン石油もスノコの名前を使いたかったということで、スノコオイルとして販売するようになるのだが、レーシングオイルについてはその販売権を菅原さんに譲るということで、既に彼が立ち上げていた日本レーシングマネジメント社でオイル缶をデザインしたり、ポスターを作ったりした。ちなみにその写真を撮ったカメラマンは、その後世界ラリー選手権の撮影などで世界的に有名になる二村保氏であった。

こうしてオイルをスノコのレーシングに替えてからは、潤滑系によるエンジントラブルはなくなった。そのため、その後のパリダカなどのトラックにもずっとスノコを使うことになるのだ。

トランスポーターを日本で初めて作る

レーシングカーを運ぶトラック、いわゆるトランスポーターを初めて作ったのも菅原さんのチームであった。まだワークスチームも幌付きの3方開きのトラックでレースカーを運搬していたころだ。当時は日野との関係はできていなかったのでトラックは三菱だったが、4トンロングのパネルバンで作った。前側に工具をぴしっと取り付け、横に発電機を載せて蛍光灯をいくつも備えた。小さいミニは夜でもそのなかで作業ができた。現在のようにリフトはなかったが、トラックの前部を持ち上げて後ろに傾け、そこからレール2本を引き出して地面とつなぐと、地上高10㎝の低い車体でもこすらずに積み降ろしできた。このトランスポーターにスポンサーを取ったのも当時の日本では斬新であった。後面はペプシ、横面にはフェロード、昭和ドカルボン(昭和製作所)のロゴを表示していた。

「ミニに運転を褒められたのは2回だけだったね」

ミニのじゃじゃ馬ぶりは既に述べたが、デフロック(LSD)を入れたらさらにひどくなった。当時のデフロックは構造のなかに「柿の種」と呼ぶ小片が入っていて、それが起きることで引っかかりロックするが、効きが急激であったのだ。とにかく思ったところにクルマが行かない。いつもミニとの格闘であった。いまでこそ内側後輪を浮かせて走るのは普通だが、当時はそこまで辿り着くのに時間がかかったという。

菅原さんは’67年春から’70年春までの丸3年間にミニで22レースに出場したが、本人曰く「クルマに運転を褒められたのは2回だけ」という。ひとつは伊能さんと組んだ富士12時間レースで、フェアレディ2000、スカイライン2000GTに続いて総合3位に入賞したとき。そして最も印象深いのが’69年の鈴鹿300㎞レース。T-2クラスながらT-2クラスのスカイライン2000GTをすべて抜き去り、クラス優勝はもとよりトヨタ1600GT、ベレット1600GTに次ぐ総合3位に食い込んだのだ。

何事にも先駆的に取り組む菅原さんの姿勢が、ミニでのレース活動からも見えてくる。その後もいろいろなクルマでレースを戦うが、ミニクーパーSでのレースはとりわけ印象深いもので、ドライビング、チューニング、チーム運営の経験が、その後のパリダカで輝かしい戦歴を打ち立てるのに大いに貢献しているのは間違いない。